うまいに決まってる!おでんに白菜。その下ごしらえ方法と入れ方をレポート!

おでんの具に白菜を入れることはメジャーなことではありません。変わり種の具になるでしょう。おでんは具材を単体で楽しむお料理ですので、鍋のように白菜を刻んで入れちゃうと「鍋」になってしまいます。

しかし白菜は、ただ「おでんのスタイルに合わない」という理由だけで使われていない気がするんですよね。実際私も試したことはありません。でも!おでんのスープと白菜は絶対に合うにきまっています。そして白菜は「うまみ成分」もしっかりと持った野菜。これはおでんに漬け込みたいッ!

ということで、おでんの具・白菜としてどうしたら楽しめるのかを考え、作ってみました。

Tweet

スポンサーリンク

白菜の下ごしらえ!

白菜をどうおでん鍋に入れるか?

鍋のように刻んで入れるのはおでんとして面白くない。

大きな葉のままフタのように入れる・・・?

色々と考えた結果。やはり他の具材と同じように、各々が好みのものを箸で簡単に取れるようにまとまったものにします。

小さく丸めて爪楊枝!これでいきます。

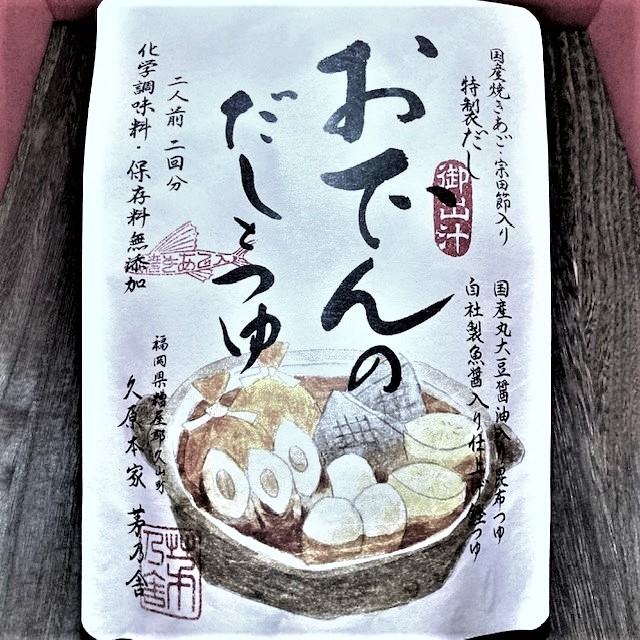

白菜を折らずに丸めるには、下茹でが必要。そのままだとパキパキ折れちゃいます。白菜がしなっとするまで茹でます。それを青い葉を入れ込むようにして巻き込みます。爪楊枝でロック。念のため2本。

このような感じです。この白菜の塊をおでんの具として楽しみます。

いつもの我が家のおでんに投入。

さあどの様に仕上がるのでしょうか!?

おでんの白菜完成!

くたっとして美味しそう。もちろん白菜を巻いただけの白菜オンリーの具です。薄口醤油ベースのスープですので、染み込み具合がわかりにくいですが、染み込んでいます。

お箸で割った中身の状態。中も白菜です。下茹でもしたのでかなり柔らかくなっています。

いただきます。

だ~ッ、やっぱりうまい!

白菜はただの葉っぱではない!ということが改めて身に沁みます。うま味があります。お鍋で入れる刻んだ白菜も美味しいですが、グルグル巻きの塊におでんのだしを思いっきり染み込ませた「おでんの具」としての白菜も格別です。大根などの根菜類の陰に隠れていた白菜。これっておでんの変わり種にしていいのか?!

丸めるには一度お湯で湯がくという手間がありますが、大根の下茹でに比べれば時間的にも全然楽です。うん!これはいい!キチキチに丸めて、トロトロに仕上げる!メインが一品増えたかな。

ちなみに今回の白菜の具は、「1/4カット」にされた白菜の葉を丸めたもの。次回はもっと大きいものをギュッとまとめたいですね。

ウインナーも巻いてみました。

白菜だけを試すつもりでしたが、茹でたシナシナの白菜を見ると何かを巻きたくなりました。

ということで「ウインナー白菜巻き」です。ウインナーは普段のおでんにもよくそのまま入れます。今回は1/4カットの白菜でしたので、両端が見えます。爪楊枝で止めます。

おでん鍋に浮かべてもなかなか絵になります。

おでんスープをじっくり染み込ませて完成!

ウインナーのジューシーな旨味に、白菜の和の味わいが口の中で混ざり合う!これまた絶品。うま味の共存です。ウインナーに巻くときは白菜は溶けるくらいトロトロにした方が、ウインナーと共に噛み切れ、バラバラにならず食べやすいですね。

ウインナー白菜巻き!白菜が小さくて見た目は「いまいち」になりましたが、シンプルにできて作りやすいおでんの具でした。

スポンサーリンク

おでん白菜 つくってみて感じたこと

おでんにトロトロ白菜。美味しいです!白菜の柔らかさ加減は、少しシャキッと感が残る方が好きな人。溶けそうなくらいトロトロが好きな人。好みは人それぞれ。おでん鍋への漬け込み時間を「具材別に」自由に調節できるのもおでんの魅力です。

そして「巻き感」!これが楽しい。大きな白菜の葉を使えば色々な食材を巻くことが出来ます。おでんに入れてバラバラになってしまいそうなおでん不向きの食材も可能性が出てくる訳です。餅?巻けそう!餅巾着の揚げのかわりに白菜!?お雑煮風おでんの具ですね。

白菜の旨味成分はグルタミン酸。トマト程ではありませんが、他の野菜と比べると含む量は上位レベルです。おでん出汁自体も美味しくしてくれる具材です。

おでんに白菜。これからもいろいろな形で取り入れていくことにします。

おでん白菜 を楽しむついでに、ベースのだしは「いいもの」で味わう!みたいな。家庭おでんでも出汁にこだわりたい方に、中々の本格ぶりのおでん市販だしがあります。

▼久原本家「茅乃舎」のおでん専用だし。

あごだしベースのだし。「くばらあごだしスープ」とはCMでもよく耳にする。そんな久原本家を母体とした茅乃舎というだしは市販としても結構有名。しかもおでん専用的な商品。実際に購入して試してみました。

→ 市販本格おでん専用だし「茅乃舎」やばい。

この記事で徹底リポートしてます!ご興味のある方はご覧下さい。

Tweet