九州定番!の粉末おでんの素「明治おでん横丁」の魅力とは?

運営者 ちくわです。

おでん、つくってますか?寒い季節には献立におでんの頻度も増えてきます。私はおでん作りが趣味なので、とことん手間暇かけますが、たまにはサクッと簡単に作りたいときもあります。そんなときはやはり市販の粉末おでんの素が重宝するわけです。粉を入れるだけで味付け完了です。

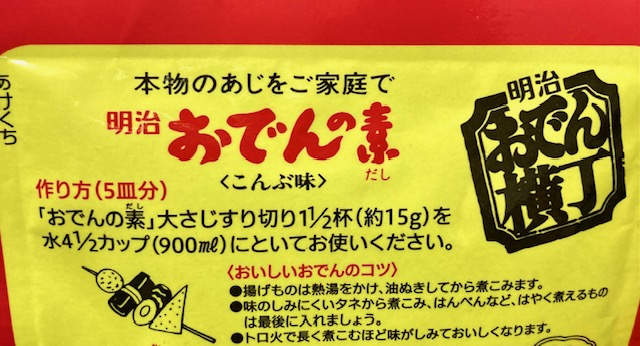

そこで今回レポートするのは「明治おでん横丁」という粉末タイプのおでんの素。これは九州地方の人なら、かなり馴染みのある粉末スープ。子供のころからこのパッケージは目にしていました。さあ。どんなものなのか?調理方法は?味わいは?徹底レポートです!

Tweet

スポンサーリンク

目次

・明治おでん横丁とは?

・明治おでん横丁でおでんを作る!

・明治おでん横丁の味わいをレポ!

・まとめる!

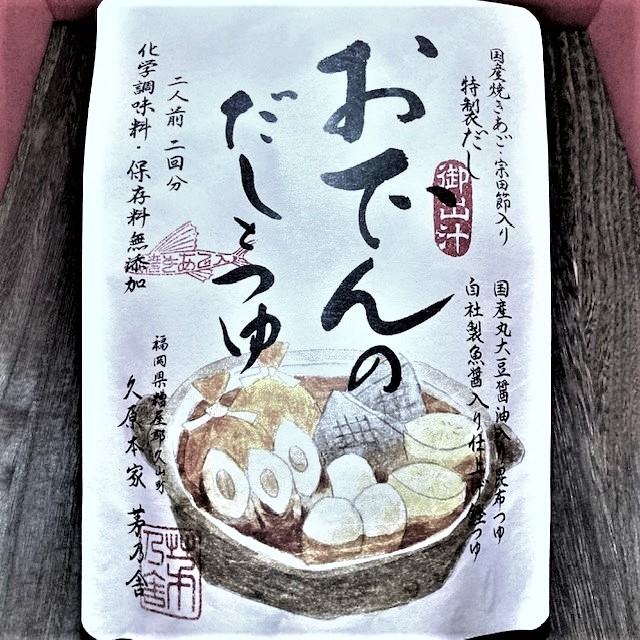

明治おでん横丁とは?

1958年 に販売された超ロングセラーおでんの素。パッケージの風合いも昔から変わりません。

昆布の風味・うま味が特徴的で、主に九州地方で愛されている粉末スープです。粉末だから使いやすく、おでんだけではなく様々なレシピに応用可能だったりします。

→ 明治おでん横丁ホームページ

ただこのパッケージの右端に「関東煮(かんとうだき)」と記されてるんですね。これ、ずっと気になってました。関東風おでん、関西風おでんってありますが、九州地方は関西風の味付けをする傾向です。なのに関東煮?なんでだ?

で!調べたらわかりました。

関東煮(かんとうだき)という表現は今現在のおでんのこと。おでんの元祖は豆腐の味噌焼きでした。それが江戸末期に醤油ベースで煮込む料理になる。その料理が大阪に伝わり、本来の味噌焼きのおでんではなく、煮込むバージョンのおでんということで区別するために「かんとうだき」と呼ぶようになったようです。だから現在の表現でいう「関東風の味付け」という意味ではないんですね。

粉末のアップ写真。こんな感じです。

黒砂糖みたいな色合いです。これを入れるだけでおでんの味付けが完了するわけです。

さあ!作っていきましょう。

明治おでん横丁でおでんを作る!

今回我が家で食べるおでんの具。いつもよりこんにゃく多め。厚揚げ少なめ。牛すじは串にさす作業を省く...。若干手抜き間のあるラインナップです。

ちくわ以外、全ての具の下ごしらえは完了している状態。

こんにゃく→塩もみしてから放置し、別鍋で下茹で。

厚揚げ→別鍋で下茹で。

たまご→ゆでた後水につけておく。

牛すじ→別鍋で50分ほど下茹で。

このような感じで各々の具を本鍋に投入し、水を入れている状態です。

水の量は 1800ml 。大人と子供の家族4人の1食分、といったところです。ここにおでんの素を入れて煮込むだけです。

入れる粉の分量は、900mlで「大さじ1杯と半分」。だからその倍の大さじ3杯入れます。

で! この分量感も使いやすいんですよね。一般的に粉状の物の大さじ1杯は大体9gですので、1.5杯は約15g。内容量は60gですから...。2人分なら4回分。4人分なら2回分。といった、きりのいいグラム数になっています。表示されている「5皿分」という表現はちょっとわかりにくいですが、900ml⇒大さじ1杯半は2人分といったところでいいと思います。

分量分のおでんの素を入れます。入れるタイミングはいつでもいいと思います(経験上)。すぐに溶け込んでくれます。

このような色合いのスープです。黄金色。うすくち醤油ベースの関西風おでんタイプでしょう。

後は各々の家庭でのルールで煮込むだけです。ちなみにここから我が家では下ごしらえは別鍋でしっかりしているので、沸騰させない程度で1時間30分ほど火にかけ、火を消し、一晩寝かせて食べるときに温めなおすといった感じです。

明治おでん横丁。どんな味付けなの?!

明治おでん横丁の味わいをレポ!

一般的に、醤油のコクがしっかり効いている茶色のスープが関東風おでん、薄口醤油を使い出汁の風味を前面に出す黄金色のスープが関西風おでん、と言われています。このことから、明治おでん横丁は関西風おでんといっていいでしょう。

そんな関西風おでん的な味わいでも「甘味」が特徴的。あまったらしいわけではありませんが、甘さを感じる味わい。これは九州地方では受け入れやすい味付けなのかなといった見解です。醤油の風味よりも出汁の風味が前面に出る感じ。パッケージ表記の「こんぶ味」に共感できる味付けです。ガツンと旨味が効いています。

粉を入れるだけでこの完成度。やっぱり美味しい。大量に2~3日分作って食べるときは、最後の方は多少インスタントくどさを感じる気もしますが、1日分をサクッと作るには重宝するおでんの素ですね。

スポンサーリンク

まとめる!

ネットで売ってます!

九州の味が全国にも届け~!

九州馴染みの明治おでん横丁の味わいを堪能してみたい方は一度試してもらいたいです!

Tweet